Foto: Guilherme PimentelO Instituto de Psicologia da UFRJ sedia um projeto de pesquisa e extensão que tem o potencial de transformar a realidade da segurança pública do Rio de Janeiro. Cem mães, que perderam seus filhos pela ação ou omissão de agentes públicos, se tornaram pesquisadoras da universidade. O objetivo é elaborar uma nova política pública a partir de suas vivências e olhares. O documento final será encaminhado ao Ministério da Justiça. Elas vão receber R$ 700 por mês, por até um ano e meio, e serão acompanhadas por uma equipe multidisciplinar, além de 32 estudantes de graduação em Psicologia.

Foto: Guilherme PimentelO Instituto de Psicologia da UFRJ sedia um projeto de pesquisa e extensão que tem o potencial de transformar a realidade da segurança pública do Rio de Janeiro. Cem mães, que perderam seus filhos pela ação ou omissão de agentes públicos, se tornaram pesquisadoras da universidade. O objetivo é elaborar uma nova política pública a partir de suas vivências e olhares. O documento final será encaminhado ao Ministério da Justiça. Elas vão receber R$ 700 por mês, por até um ano e meio, e serão acompanhadas por uma equipe multidisciplinar, além de 32 estudantes de graduação em Psicologia.

Coordenadora da parceria entre a UFRJ e o Ministério da Justiça, financiador do projeto, Mariana Mollica, professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Teoria Psicanalítica, resume a potência da ação. “Queremos a mudança do cenário catastrófico do Rio de Janeiro”. Para apoiar a iniciativa, o Ministério destinou R$ 3,5 milhões para custear as bolsas e todas as atividades previstas no edital, como viagens pelo país e idas aos territórios conflagrados.

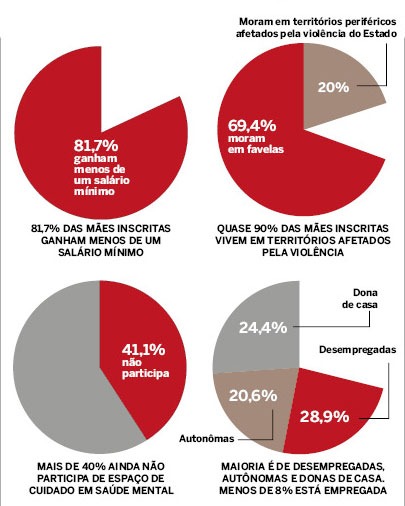

Das mães selecionadas para o projeto, pelo menos 80% são negras. Quase todas moram em áreas de vulnerabilidade social. “Elas terão aulas num ciclo básico sobre assistência social, saúde mental, direitos humanos, violência de Estado. Além disso, irão aos territórios identificar e qualificar a rede de assistência de saúde e jurídica de cada lugar”, explica a professora Mariana. Numa segunda etapa, o projeto prevê visitas a todos os estados do país para trocas de experiências.

Além das aulas, elas terão atendimentos com psicólogos e psicanalistas. Tudo para que essas mães tenham ferramentas que as tornem produtoras de conhecimento. “Elas vão deixar de ser objeto de estudo. É a perspectiva de decolonização do saber universitário”.

Como tudo começou

O projeto surgiu a partir da Rede de Atenção a Pessoas Afetadas pela Violência de Estado (Raave), que congrega diferentes grupos e instituições atuantes na promoção e defesa dos Direitos Humanos. UFRJ, Uerj, PUC, UFF, Ouvidoria da Defensoria Pública do Rio, Fiocruz, Comissão de Direitos Humanos da Alerj, entre outros, agem em rede em apoio psicossocial às famílias impactadas.

A Raave foi constituída logo após a Chacina do Jacarezinho, em 2021, a maior matança promovida pela polícia do Rio. “A Raave entra para dar acesso à Justiça e à saúde mental a essas famílias”, explica a professora Mariana. “Elas são revitimizadas ao chegarem à delegacia. Vão ao IML e são maltratadas novamente. Depois, não têm dinheiro para o enterro. Chegam à Defensoria, percebem que o caso não avança”, descreve.

O sintoma dessa brutalidade experimentada sobretudo pelas mães, é o adoecimento físico e mental. “Muitas desenvolvem doenças crônicas. Várias morrem, têm AVC, infartos”, afirma a professora. “É uma situação de devastação completa”, afirma.

“A bala que acerta um ente da família continua girando e vai acertando outras pessoas”, ilustra a psicóloga Dejany Ferreira, coordenadora técnica do projeto. “Esses familiares adoecem, principalmente as mães, morrem de tristeza, outras se matam”, relata.

Para Dejany, é urgente descontruir a ideia “do criminoso”. Este seria um passo fundamental para reduzir a violência de Estado. “Nossa sociedade criou a característica de periculosidade a partir de determinados perfis e aceita que essas pessoas sejam assassinadas”, explica. “Há uma anuência social e a polícia frauda aquela execução porque a narrativa não vai ser questionada”.

Outro coordenador técnico do projeto, o advogado e militante dos Direitos Humanos Guilherme Pimentel, destaca a atuação das universidades no suporte a essas famílias. “A UFRJ tem um papel fundamental de articulação dessa rede. A Defensoria é uma das instituições, mas sem as universidades, e, sobretudo, sem os movimentos de mães, essa rede não seria possível”, afirma.

Era ele o ouvidor-geral da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, quando aconteceu a chacina que deu origem à Raave. “A gente atuou desde às seis horas da manhã recebendo as denúncias e resolveu ir ao território em tempo real”, ele lembra. “Foi o maior atendimento para vítimas de violência institucional da história do Rio de Janeiro. Ali começamos a articular essa atuação integrada”.

A Rede e, agora, o projeto de extensão agem, para Guilherme Pimentel, como fontes de cura. “Quando essas mães se organizam e percebem que o que elas viveram é um problema sistêmico, elas passam a atuar no apoio de outras famílias e melhoram sua própria condição de saúde”, avalia. “É essa articulação, entre o movimento popular e a linha de frente do serviço público, que vai nos livrar desta continuidade autoritária e escravocrata do nosso país. Queremos parar essa máquina de matar gente”.

DEPOIMENTO I CATARINA RIBEIRO, MÃE DE ROGÉRIO DA SILVEIRA JÚNIOR

“Meu filho foi assassinado pela cor da sua pele”

“Meu filho foi assassinado pela cor da sua pele”

Moro em Niterói, mas meu filho foi assassinado em Nova Iguaçu, em 6 de maio de 2020, pouco depois de começar a pandemia. Ele era do grupo de risco, tinha artrite reumatose e tomava imunossupressor. Nesse dia, um pouco antes de almoçar, ele recebeu uma ligação e falou que ia sair. Depois eu soube que era meu sobrinho neto, que chamou meu filho para ir até a casa da mãe dele, na comunidade do Danon.

Quando chegaram lá, começou uma operação. Meu filho, que não conhecia o local, acabou correndo na direção dos policiais. Ele tomou dois tiros. Os locais onde as balas pegaram sugerem que ele estava ajoelhado. Ele foi executado sumariamente. No momento da operação, viram um negro correndo e o sentenciaram à morte. Os policiais tiraram os documentos e pertences pessoais do meu filho. Colocaram uma arma e um rádio na mão dele.

Eu sou técnica na Federal Fluminense. Meu filho fazia faculdade de gastronomia, estudou no primeiro colégio bilíngue público do país, o Brasil-França. Falava francês e espanhol, era comissário de bordo formado, tinha uma hamburgueria artesanal. Por conta desse trabalho, já havia sido premiado em alguns concursos. Ele tinha uma trajetória completamente diferente da narrativa que criaram ali. Ele tinha sonhos, projetos, mas foi assassinado pela cor da sua pele. A vida do meu filho não vai ser reparada, mas eu busco verdade, busco justiça. Quero honrar a memória do meu filho. É o que me dá forças para continuar vivendo.

A importância de estar nesse projeto é poder compartilhar com outras mulheres que passaram o mesmo que eu. É um processo de ajuda mútua. Para as bolsistas, o valor permite que aquelas que não têm renda possam arcar com custos de deslocamento. Possibilita maior participação dessas mães nas atividades.

Espero contribuir com elas também no sentido acadêmico, já que trabalho numa universidade, tenho mestrado. Estamos sendo preparadas para acolher outras mães, mas também seguimos sendo acolhidas.

DEPOIMENTO I JACKLLINE OLIVEIRA, MÃE DE KATHLEN ROMEU, ASSASSINADA GRÁVIDA DE TRÊS MESES

“O Estado violou o meu sagrado, mas eu me recuso a enterrar o meu amor”

“O Estado violou o meu sagrado, mas eu me recuso a enterrar o meu amor”

“Quando a gente perde um filho, a gente trava uma luta incansável por memória, verdade, reparação e justiça. A gente coloca esse luto no bolso, mas a saúde física e mental não suportam. Encontrei uma forma de lidar com a dor, escrevo nos dias mais difíceis. Um dia, falei com minha psicóloga que não encontrava mais prazer nas coisas, nem motivo para continuar. Ela me disse que a felicidade tinha mudado de nome para mim, que se tornaria propósito, e que me ajudaria a procurar esses propósitos.

Então, me pergunto: quem sou eu para além da dor? Foi aí que a Raave entrou na minha vida. Eu sempre gostei de conhecimento, de estudar. E essa possibilidade de troca acadêmica reacendeu uma chama em mim. Hoje sou uma mãe pesquisadora, não sou objeto de estudo. Desejo que através das nossas pesquisas a gente consiga mudar essa realidade. Eu vou falar a língua de muitas outras mães. Vou poder acolher a dor de outras e falar da minha dor. A gente busca por justiça incansavelmente. Eu jamais imaginaria que teria tanta força. Qualquer coisa sobre a minha filha me deixa pronta para lutar.

Em 8 de junho de 2021, a Jaklline sonhadora, que acreditava na vida, morreu com minha filha e o bebê dela. Surgiu outra Jacklline que eu ainda não sei quem é.

Assim que aconteceu (a tragédia), a psicóloga do Estado me fez uma chamada de vídeo e friamente me disse: ‘você sabe, né, que só tem direito a cinco terapias?’. Fui desabafando, falando que ia ao quarto da minha filha todos os dias, e ela me perguntava o que eu ia fazer lá se eu sabia que ela não iria mais voltar. Ali eu entendi que o Estado está contra mim desde que matou a minha filha.

Nós somos saqueadas sem saber a que temos direitos. Quero justiça. E justiça, para mim, é transformação social. Se a morte da Kathlen Romeu servir para mudar um pouco dessa sociedade, um pouco do meu propósito estará realizado.

Somos do Complexo do Lins. Ela tinha acabado de se formar. A gente resolveu se mudar para o Encantado para que isso não acontecesse. Mas não adiantou. Eu vivi a história mais horrível da minha vida. Perdi uma filha no auge de sua vida. Ela podia ser quem quisesse, era multitalentosa, tinha tanta luz. Era uma encantadora de pessoas! E o Estado estuprou minha alma, violou o meu sagrado. Já são três anos de todas as provas ratificadas pela perícia e os caras seguem nas ruas, enquanto eu estou doente. Mas eu me recuso a enterrar o meu amor.

DEPOIMENTO I SONIA BONFIM VICENTE, MÃE DE SAMUEL BONFIM VICENTE E COMPANHEIRA DE WILLIAM DA SILVA

“Quando a gente perde um filho, a gente perde tudo”

“Quando a gente perde um filho, a gente perde tudo”

“Naquele dia, 25 de setembro de 2021, eu tinha saído com meu esposo, meu filho e a namorada dele. Fomos comemorar porque na segunda-feira ele estaria no Exército. Eu moro no Chapadão. A namorada do meu filho passou mal e ele e meu esposo foram levá-la na UPA. Na volta, cortaram caminho. Estavam os três na moto. A 50 metros de casa, foram fuzilados pela polícia. Mataram meu filho e meu marido. A namorada sobreviveu. Vi quando os policiais deram o último tiro e os jogaram na viatura. Quando a gente perde um filho, a gente perde tudo.

Corri para o hospital. Vi o policial batendo no peito, mostrando as fotos do meu filho, dizendo que ele quem tinha abatido. Comecei a fazer a luta naquele dia. Eu mesma fiz investigação, consegui achar várias contradições. Pedimos para federalizar os casos. A Raave, que estava nascendo, me ajudou muito. Eles compreendem a sua dor. É totalmente diferente o trabalho psicossocial da Raave daquele que o Estado oferece. Eu estava ficando dopada. Fiquei um mês e meio sem dormir, virada, lendo os inquéritos, e a psiquiatra só sabia aumentar a medicação.

O Estado não faz isso com qualquer pessoa. Faz com preto, pobre, favelado. Em 2018, minha filha tomou um tiro do mesmo batalhão. Ela tinha 5 anos. Atravessou um garoto e parou nela. Ela viu uma pessoa morrer. Os policiais não se comoveram. Os vizinhos socorreram, ela precisou ser operada e sobreviveu. Em 2021, passo por isso de novo, mas, dessa vez, foi fatal. Meu filho estava todo quebrado, desfigurado. Tinha 1,90, mas parecia uma criança de 10 anos no IML. Meu marido estava sem uma perna, com o abdome aberto.

Fiz um curso de detetive particular porque a polícia não fazia nada. A mãe não tem luto, só tem luta. Ajudando outras mães, eu esqueço um pouco a minha dor. Vou a alguns enterros, tiro fotos para servir de prova de que foram torturados. O IML não fez isso com meu filho. Disseram que meu filho trocou tiros com a polícia. Estou há três anos pedindo exame residuográfico. Não fizeram. Na audiência, o perito tem amnésia, não lembra de nada. As armas que mostraram, como arsenal recolhido com eles, sumiram quando eu pedi a perícia. Eu já vi mais de 500 vezes o policial que matou meu filho aqui no Chapadão, em operação. Ele segue normalmente, enquanto eu preciso fazer tratamento de saúde.

Eu estou no projeto para ser uma voz contra essa política assassina.”